Table of Contents

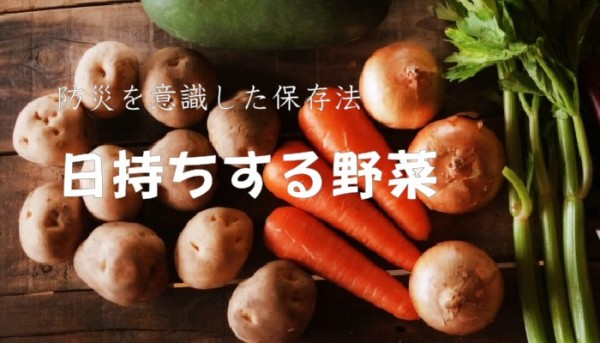

防災を意識「日持ちする野菜」の保存ストック方法

被災中の健康は野菜不足による便秘や血液がドロドロになるなどから発症する体調不良の問題があります。

生の野菜を、防災を意識して、ローリングストック法で常温(冷暗所)で持ちする野菜をストックする方法を前ページで書きました。

合わせてお読みいただくとお役に立つと思います。

野菜を6か月~2週間ストックする方法!

日常で使用する頻度が高く、常温で保存できる期間が長い順です。

これから紹介する野菜は、葉物など冷蔵庫の野菜室で短期保存ができるモノを入れたあと、少量でもいいので冷蔵庫にも保存して、常温でも保存しておくと便利な野菜です。

常温保存の野菜でも、冷蔵庫に入れることで保存期間を長くすることができます。

常温で保存のきく野菜を数個、冷蔵庫の野菜室の奥に入れたり、調理して冷凍保存をして、常温保存の野菜を使いつつ、時期をみて冷蔵や冷凍保存をしている野菜を使うようにしましょう。

季節による室内の温度と、保存できる期間を注意しながら、常温と冷蔵庫内の野菜をまわすように使っていきましょう。

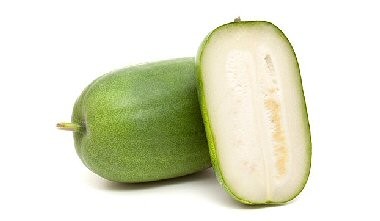

***関連記事***【冬瓜】常温-冷暗所6カ月以上保存可能の優れもの野菜

冬瓜-トウガンは、夏が旬の野菜ですが、漢字では「冬瓜」冬の瓜と書きます。

それは、夏の瓜だけど、冬でも食べられる瓜で、冬の保存食とされてきたからです。

食べ物の少ない冬には、重宝した食材だったのです。

その野菜を非常食と考えてもいい思います。

冬瓜は丸のままだと貯蔵性が高くて、風通しのよい冷暗所に保存すれ6カ月以上の長期保存が可能です。

冬瓜は9割以上が水分であるため、栄養がないように思われがちですが、被災中のむくみを解消して、ビタミンCも豊富なので、ビタミン不足に悩む避難生活ではとても必要な栄養があります。

ビタミンCを流さないように薄く切って、生で食べるようにすることをおすすめします。

冬瓜のほとんどが水分であるため、切ったあとは水分が蒸発し変色しやすくなるので、全部を使いきれない場合は、傷みやすい種とワタを除いてから切り口にぴったりラップをして冷蔵してください。

安価で売られている冬瓜は、夏には利尿作用とお肌に良いビタミンCが含まれているので食べてストックとして、防災用としても丸っと1個用意しておくといいと考えられます。

【じゃがいも】常に使う野菜こそストック!常温約3カ月・野菜室約6カ月

じゃがいもは、カレーやシチュー、肉じゃがや味噌汁と和洋中華と日常的に良く食べる野菜ですが、野菜の中で最も長持ちする野菜です。

じゃがいもは、保存方法によってはくぼみから発芽してしまったり、皮が緑色になってしまうなど、注意して保存しなければ、最後の1個まで美味しく食べることができません。

芽が生えてきた場合、食べるのは躊躇してしまいます。

基本的に伸びた芽を取り除き、芽のあった部分を大きくえぐり取ることで、小さくなってしまいますが、白い部分は食べられます。

皮が緑になってしまった場合も同様、皮を分厚く剥いて、白い部分だけなら食べられますが、基本的にちょっとでも緑がかっている部分は料理をするのはやめておいた方がいいです。

長期保存する為には保存対策が欠かせません。

新聞紙や紙袋や根菜用の保存袋などを利用して、通気性が良く、日が当たらない涼しい場所の冷暗所で保存することが大切です。

室温が高くなる夏場や、もっと日持ちさせたい時は、冷蔵庫の野菜室に入れることで、冷暗所での保存よりも3倍近く長持ちします。

野菜室に保存する注意点は、新聞紙やキッチンペーパーなど包みポリ袋にまとめて軽く口を閉じて冷やし過ぎを防止します。

【かぼちゃ-丸ごと】栄養満点だからこそ用意!丸ごと1個は冷暗所で2~3カ月

かぼちゃの栄養は被災中では実力が発揮できる野菜です。

被災時に不足するビタミン・ミネラル・食物繊維を含み、うり科の中ではいちばん高エネルギーの栄養食品です。

抗酸化作用や免疫機能をアップさせる効果がある「β-カロテン」の含有量は、野菜の中でもトップクラスで、被災中に心配される感染症予防として、必要な粘膜の抵抗力を高めて細菌の感染を予防します。

かぼちゃは丸ごと保存が基本で、カットをすると保存期間は約1週間と短く、すぐに種とわたの部分からカビてきます。

新聞紙や紙袋などを利用して包んで、通気性が良く、日が当たらない涼しい場所の冷暗所で保存することが大切です。

【さつまいも】甘い野菜は食事やおやつに!常温約1か月:野菜室約2か月

さつまいもは被災時に、食事や甘いおやつにも食べることができるので、防災用として用意しておきましょう。

さつまいもは風通しが良く、温度が高くならない冷暗所での保存が望ましく、適した温度は13℃だと言われています。

新聞紙やキッチンペーパーで1本ずつ包み、ネットやカゴや段ボール・紙袋などに入れておきます。

じゃがいもと同様、室内温度が20℃以上になると、さつまいものくぼみから芽が出始めます。

しかし、5℃以下になると黒い斑点や黒ずみが出る「低温障害」を起こすため、冷蔵庫での保存は不向きなため、夏場長期保存を考えている方は、冷蔵庫内温度が5~8℃に保たれている”野菜室”での保存が理想です。

野菜室での保存は、1本ずつキッチンペーパーや新聞紙などで包み、ポリ袋に入れてから口を軽くしばって、冷気からさつまいもを守りましょう。

【玉ねぎ】健康維持のために多めにストック冷暗所で2ヶ月

玉ねぎは湿気と高温が苦手です。

風通しが良く、温度が高くならない冷暗所での保存が望ましいのですが、ほとんどがキッチン付近で収納されているのではないでしょうか。

玉ねぎには皮が茶色いモノと、皮が乾燥されていない状態の「新玉ねぎ」があります。

新玉ねぎの場合は水分が多く傷みやすいので、常温保存ではなく、冷蔵庫での野菜室での保存が適しています。

私は、茶色い皮の玉ねぎの場合、ネットに入れて吊るしています。

100円均一で売られている「野菜用ネット」は、とても便利です。

玉ねぎ同士が触れる面を少なくするようにしましょう。

風通しの良いカゴはおしゃれに収納できます。

箱買いで大量に購入した時は、段ボールの中に新聞紙を敷き、玉ねぎを並べその上に再びくしゃくしゃにした新聞紙をかけ、また玉ねぎをのせる…と繰り返して通気性をよくすると腐ることがありません。

玉ねぎは健康のためにも、普段の生活で毎日食べていたい食材です。

多めにストックしておきましょう。

【ごぼう-泥付き】食物繊維がたっぷり野菜保存!常温約1か月:冷蔵室約2か月

ごぼうは、乾燥と湿気が苦手なので、乾燥と湿気対策として新聞紙やキッチンペーパーで包んで保存しましょう。

保存を意識すると、泥付きごぼうがおすすめです。

洗われているごぼうは、1週間ほどしか保存できません。

乾燥と湿気対策さえできていれば1か月ほど保存でき、冷蔵庫に入れる場合は冷蔵庫内に入る大きさにカットして、ポリ袋にやサランラップで包んだりして保存しましょう。

悪くなってしまう前に、きんぴらごぼうなど作って冷凍保存すると味付きでも1か月ほど保存できます。

【里芋-泥付き】湿気に注意してホクホクに!常温約1か月

里芋は低温保存すると、赤い斑点や筋ができて食感が悪くなる「低温障害」を起こしてしまうので、低温に気をつける必要があります。

保存の適温は6~10℃なので、冷蔵庫の野菜室でも低すぎるのです。

里芋を保存する場合、泥付きのまま新聞紙やキッチンペーパーで包み、乾燥と低温に注意して保存させます。

たまに里芋の泥が湿っていて、気が付いたらカビていた…なんていうことがあります。

泥が湿っている場合は、表面を乾燥させてから新聞紙やキッチンペーパーで包むように注意してください。

【長芋-丸ごと】トロトロを食卓に!冷暗所約2週間:冷蔵室約2か月

丸ごとの長芋は、傷さえなければ新聞紙やキッチンペーパーで1本丸ごと包んでおくと、2週間は保存が可能です。

比較的室温が低い方が長持ちする野菜で、保存に適した温度は1~3℃と低く、冷蔵庫に入れておくことで1か月から2か月ほど持ちますが、丸ごとだと長いのでなかなか冷蔵保存が難しい野菜になってしまいます。

使用してカットした場合、切り口をキッチンペーパーで包み、袋に入れて保存できますが、一度カットしてしまうと保存期間は1週間以内が目安になります。

【白菜-丸ごと】まるごと保管ができる葉野菜!冷暗所2週間:冷蔵室2ヶ月

白菜は丸ごとであれば、冷暗所で保存できる葉物です。

売られているときに白菜を保存している透明の保存やテープを剥がして、白菜全体を新聞紙で包みんで、芯を下向きにして立てて保存します。

白菜を丸ごと保存しながら使う場合は、カットしないで1枚1枚剥くように使うことで、長持ちさせることができます。

カットした白菜の保存は要冷蔵です。

カットされた白菜の保存の場合は、芯から水分が抜けていくため、キャベツ同様、芯を切り取ってポリ袋やラップで全体を包んで、白菜に適した温度(0~5℃)で保存するため、温度の低い冷蔵室の方が野菜室よりも適しています。

次のページは冷蔵庫で保存する野菜の話です。

防災意識した保存(2)常温保存可の要冷蔵野菜をローリングストック

- 食品の備蓄法「ローリングストック法」

■ ローリングストック法(1)救援物資がない!日常備蓄の思考で非常食

■ ローリングストック法(2)食料と日用品の注意点と2つのポイント

■ ローリングストック法(3)備蓄品の分散収納方法!災害を想定し工夫 - 備蓄の栄養

■ 災害時「栄養不足にならない備蓄方法」簡単バランス非常食料30日分

■ 災害に備える30日分!栄養が偏らない効率の良いストック法とは - 備蓄食品の利点

■ 防災食は何を何日分どう備蓄?日常食で30日備える5つのポイント

■ 【粉もの】災害時の救世主「粉もの」コーナー

■ 【乾物&フリーズドライ】災害時不足する食材を補える「乾物」のコーナー

■ 【缶詰】防災食&日常食で取り入れたい「缶詰」コーナー

■ 【レトルト】災害時の備蓄用非常食「レトルト食品」コーナー

■ 【乾麺】手軽で主食になる「乾麺」コーナー - 自家製の乾燥物

■ 天日干し野菜はムダなく旨味が凝縮!災害時の野菜不足を乾燥野菜で補う調理方法 - ローリングストック法で備えておきたい便利な食材

■ 【主食になるもの】米や麺類だけはなく、主食の代替食コーナー

■ 【食材になるもの-魚・肉・たんぱく源】普段食べているものだけど、備えておきたい食材コーナー

■ 【食材になるもの-野菜・海藻類など】乾燥野菜をはじめ、用意しておくと便利な食材コーナー

■ 【味付けになるもの】災害時、便利な味付けになる食材などのコーナー

■ 【乳製品】災害時は乳製品が入手できなくなるので代替品を紹介コーナー

■ 【嗜好品】果物やお菓子など災害時に栄養に結びつくモノコーナー

■ 【調味料】備えておくことで便利で日持ちする調味料のコーナー

■ 【飲み物】災害時だからこそホッとできる1杯のドリンクを備えるコーナー - 市販の非常食

■ 【非常用のご飯】備えて便利な包装米飯!非常食の5年間長期保存と数か月のパックご飯

■ 【非常用の水】水の賞味期限と備蓄「長期保存水とミネラルウォーター」どちらがいい?

■ 【非常食アレンジ】カンパンを備えるか?賞味期限切れ前に5つの料理方法で食べた

■ 【非常食定番】防災対策に非常食「氷砂糖」を備える理由と体に与える3つの利点

■ 【災害準備】コストコと100均で非常食用意!水だけでできるパスタ

■ コンビニと100均のお菓子が外出先で災害時の備えに!バッグの中の非常食!心得サイト

■ 【非常主食・ごはんやレトルトカレー・味飯】安全で主食になる食料コーナー

■ 【非常食汁物】備えるのに必要「汁物」コーナー

■ 【非常食主菜】そのまま主菜として食べられる「主菜」コーナー

■ 【非常食副菜】体のバランスを整える「副菜」コーナー

■ 【非常食お菓子】大人から子供まで備えたい「お菓子」コーナー

■ 【非常用ドリンク】災害時だからこそ備えたい「飲み物」コーナー

■ 【非常食健康食品】災害時の栄養不足を補う備え「健康食品」コーナー - 防災料理のアイデア

■ 災害食「ポリ袋料理・空中料理」最小限の水で防災食を作る方法と注意

■ 災害時「警視庁おすすめ水漬けパスタ法」他の乾物でも代替!ローリングストック法アイテム

***関連記事***